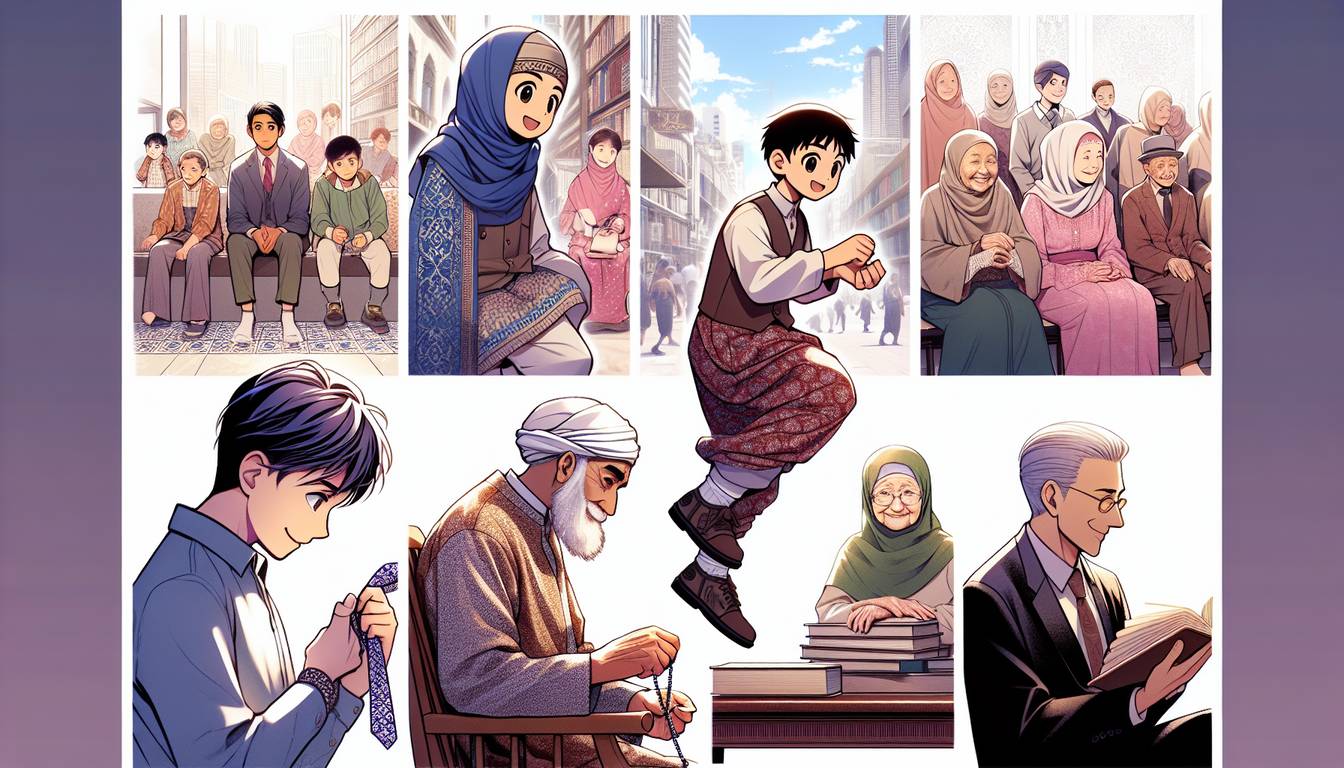

はじめに:子どもの成長に合わせた見守りの重要性

子どもの安全を守るための見守り方法は、 年齢や発達段階によって大きく異なります。 過保護になりすぎず、かつ安全も確保する バランスの取れた見守りが理想的です。 この記事では、年齢別の適切な見守り方と、 実際の事例をもとにした効果的なアプローチを紹介します。

1. 低学年(1~2年生)の見守り

1-1. 基本的な考え方

低学年の子どもは、まだ危険予測能力が 十分に発達していないため、より密接な 見守りが必要です。

- 安全よりの判断を基本とする

- 常に所在を確認できる状態を維持

- 具体的な行動ルールを設定

- 失敗から学ぶ機会も大切にする

1-2. 具体的な見守り方法

【事例】 1年生の男の子、初めての登下校に不安を感じていた親御さん。

- 1週間は一緒に登下校

- 次の1週間は途中まで見送り

- GPSと音声メッセージで安心確保

- 友達との集団登校を促進

2. 中学年(3~4年生)の見守り

2-1. 基本的な考え方

中学年になると、基本的な危険回避能力が 身についてきますが、判断にはまだ不安定さが あります。

- 徐々に自己判断の機会を増やす

- 事前の約束と事後の振り返り

- 連絡手段の確保と定期チェック

- 失敗を責めず、学びの機会とする

2-2. 具体的な見守り方法

【事例】 4年生の女の子、習い事の送迎をどうするか悩んでいた家庭。

- 最初の数回は送迎して道順確認

- 徐々に一人で行く区間を延ばす

- 決まった時間に音声メッセージで確認

- 地域の大人に挨拶して協力を得る

3. 高学年(5~6年生)の見守り

3-1. 基本的な考え方

高学年になると、かなりの自己判断ができるように なりますが、反抗期や思春期の入り口でもあり、 新たな課題も出てきます。

- 自立と安全のバランスを重視

- 子どもの意見を尊重しながらルール設定

- プライバシーにも配慮

- 信頼関係に基づく見守り

3-2. 具体的な見守り方法

【事例】 6年生の男の子、友達との外出範囲が広がり始めた時期。

- 行き先と帰宅時間の事前共有

- 友達や友達の親との連携

- GPSは緊急時のみ確認する約束

- 定期的な音声連絡で安心確保

4. 年齢別の見守りツールの活用

4-1. 低学年向けツール

- シンプルな操作の音声メッセージ機能付きGPS

- ワンタッチ通話機能

- 防犯ブザーとの併用

- 親が常に確認できる位置情報

4-2. 中学年向けツール

- 簡易なメッセージ機能付きGPS

- 緊急SOSボタン

- エリア通知機能

- 親子で確認できる行動履歴

4-3. 高学年向けツール

- プライバシーに配慮したGPS設定

- 双方向コミュニケーション機能

- 必要に応じた位置確認機能

- 子どもが主体的に使えるインターフェース

5. 過保護と放任のバランス

5-1. 過保護の問題点

- 自己判断力の低下

- 自信の欠如

- 親子関係の緊張

- 反抗心の増大

5-2. 適切なバランスを取るためのポイント

- 年齢に合わせた「見守る距離感」の調整

- 失敗を経験させる勇気

- 「なぜそのルールが必要か」の説明

- 子どもの声に耳を傾ける姿勢

まとめ:成長に合わせた見守りの進化

子どもの見守り方は、年齢とともに「管理」から「見守り」、 そして「見守られていることを感じさせない見守り」へと 進化させていくことが理想的です。 テクノロジーの力も借りながら、子どもの成長と 安全の両方を大切にする見守り方を実践しましょう。 特に音声メッセージ機能付きのGPSなどは、 年齢に応じた使い方で、長く活用できるツールと言えます。